«Буквально погрузиться в произведение»: специалист Пушкинского музея — о методиках подачи живописи незрячим людям

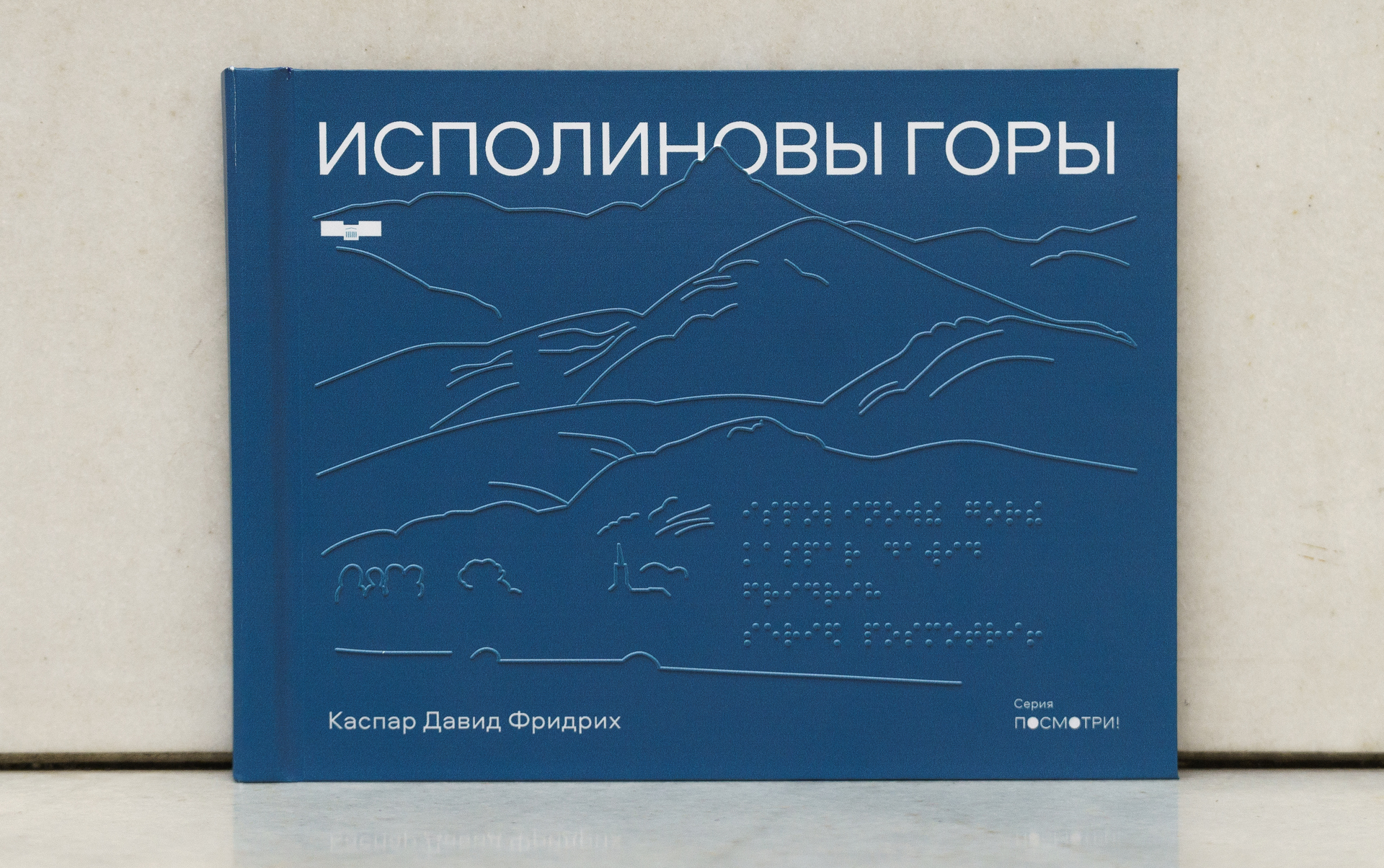

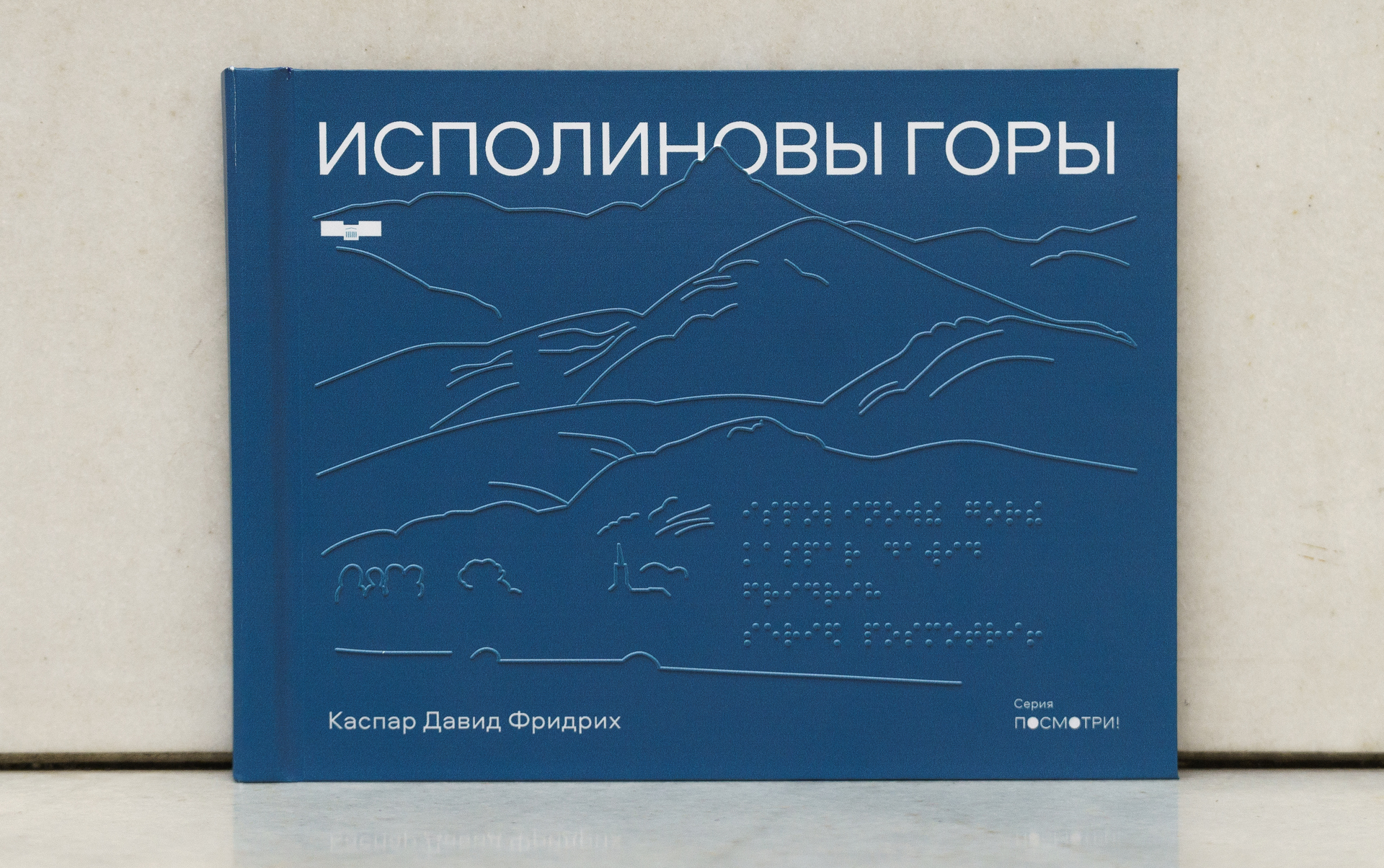

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина совместно с благотворительным фондом «Свет» выпустил тактильную книгу для незрячих людей о картине немецкого художника начала XIX века Каспара Давида Фридриха «Исполиновы горы». В интервью RT начальник отдела междисциплинарных проектов ГМИИ им. А. С. Пушкина Алексей Дебабов рассказал, что представляет собой издание, а также объяснил, как специалисты учатся доносить представление о произведениях искусства до людей с особенностями восприятия. По его словам, востребованность таких программ растёт, что также способствует развитию русского жестового языка, который активно пополняется терминами из области искусства и культуры.

— Начну с того, что в Пушкинском музее с 2016 года действует программа «Доступный музей». Её запустила автор книги, Евгения Киселёва, которая нашла единомышленников как в самом музее, так и за его пределами — в лице основателя фондов «Абсолют-Помощь» и «Свет» Александра Светакова.

Книга «Исполиновы горы» вышла в рамках проекта «Посмотри», который приурочен к 110-летию Пушкинского музея и объединяет в себе подкасты о скульптуре и живописи. Они позволяют при помощи словесных описаний составить представление об основных произведениях музейной коллекции.

«Посмотри» — вполне допустимое выражение, которое уместно использовать в общении с незрячими людьми. Когда мы приглашаем гостей с особенностями зрения познакомиться с тактильными репликами, мы не говорим «пощупайте, прикоснитесь» к объектам, а говорим «посмотрите».

Коллекция нового западного искусства ГМИИ им. А. С. Пушкина начинается с произведений европейской живописи первой половины XIX века, картина Каспара Давида Фридриха встречает посетителей в первом зале Галереи искусства Европы и Америки на Волхонке. Выбор был очевидным. Композиция произведения включает много сменяющих друг друга планов, позволяющих в книге буквально погрузиться в произведение.

Издание сопровождается текстами, выполненными плоскопечатным и рельефно-точечным шрифтами. Первый — это обычный типографский шрифт, второй — печатается на специальных брайлевских принтерах при помощи наборных матриц.

— Это единственная в своём роде тактильная книга?

— Опыт издания тактильных книг существует и в России, и в мире. Однако, в основном, музейные тактильные книги предлагают лишь краткое знакомство с композициями произведений и представлены в виде пластиковых листов на пружинке. Так что наша книга — своего рода инновация.

— Есть ли планы выпустить тактильные книги о других художниках и произведениях искусства?

— Сначала мы посмотрим, как аудитория встретит первую книгу. Музей распространяет издание по библиотекам для незрячих, музеям и дружественным книжным магазинам.

Конечно, хотелось бы продолжить серию, рассказать незрячим читателям и о других интересных и знаковых для истории искусства произведениях из коллекции музея. Может быть, в новых книгах мы попробуем новые подходы, но пока об этом рано говорить.

— В Пушкинском музее в рамках программы «Доступный музей» проводятся экскурсии с тифлокомментированием по выставкам. Как проходят такие экскурсии?

— Термин «тифлокомментирование» (от греческого «typhlos» — «слепой». — RT) ввёл в оборот Сергей Николаевич Ваньшин, основатель и директор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» («Реабилитация и компьютер»).

Обычно людям во время экскурсии не нужно, чтобы им дополнительно описывали обстановку вокруг. С незрячими же мы делимся всем — например, в зале Древнего Египта рассказываем о полумраке, колоннах, которые напоминают связки тростника, потолке с грифами — символами богини Нут и т. д. Уже после описания пространства, создания настроения и передачи атмосферы, мы постепенно переходим к экспонатам.

Тифлокомментирование бывает двух видов: «горячее» и «холодное». «Холодное» — это когда человек заранее создаёт последовательное подробное описание произведения, чтобы потом использовать его в своей работе. А «горячее» — это когда ты описываешь что-то на ходу. В Пушкинском музее очень высокие критерии подбора сотрудников, коллеги-искусствоведы способны сходу описать любое произведение искусства. Однако и здесь есть важные нюансы: искусствоведческое описание предлагает последовательную подробную передачу визуальной информации и анализ произведения, а тифлокомментирование не должно перегружать человека лишней информацией. Если очень долго описывать детали, то к концу описания не всякий человек будет помнить, с чего оно начиналось. Музей постоянно организует для коллег мастер-классы с участием незрячих экспертов, чтобы учиться делать такие рассказы с описаниями структурнее и лаконичнее.

— Главный секрет успеха — чтобы рассказ был живым и интересным. Если вы придёте на выставку любимого художника и попадёте на экскурсию к какому-то великолепно образованному, но не способному заинтересовать своим рассказом специалисту, то ожидание чуда может смениться разочарованием. Кроме того, настроение и хорошее самочувствие очень важны при знакомстве с искусством. Экскурсии в Пушкинском музее проводят сотрудники, которым интересно работать с людьми, которые горят своим делом.

После окончания экскурсий мы стараемся получить от участников обратную связь. Это важно и для самих посетителей — ведь приятно, когда мнение и впечатление ценится окружающими. Музей же, отталкиваясь от этих сведений, постоянно улучшает разные программы. Инклюзия — это процесс, а не результат.

— Какие ещё сегодня есть методики такого плана? Применяются ли в этой области цифровые технологии?

— Сегодня есть приложения и стриминговые онлайн-платформы, которые позволяют при проигрывании видео включать описания для незрячих и слабовидящих. Ещё одно направление — обучение ИИ жестовому языку, когда нейросети учатся «переводить» на него звучащую речь, считывать жесты, но оно пока только набирает обороты.

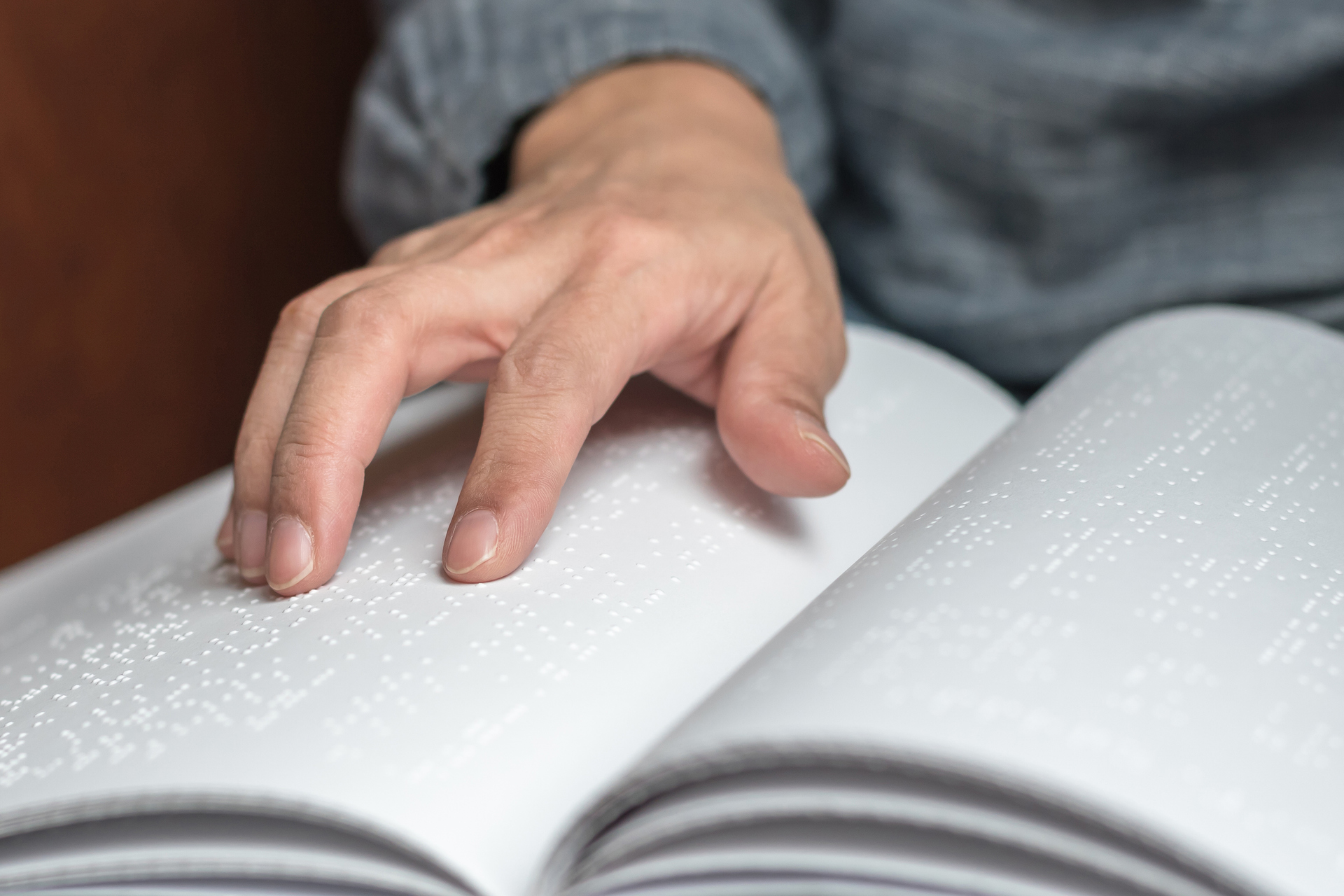

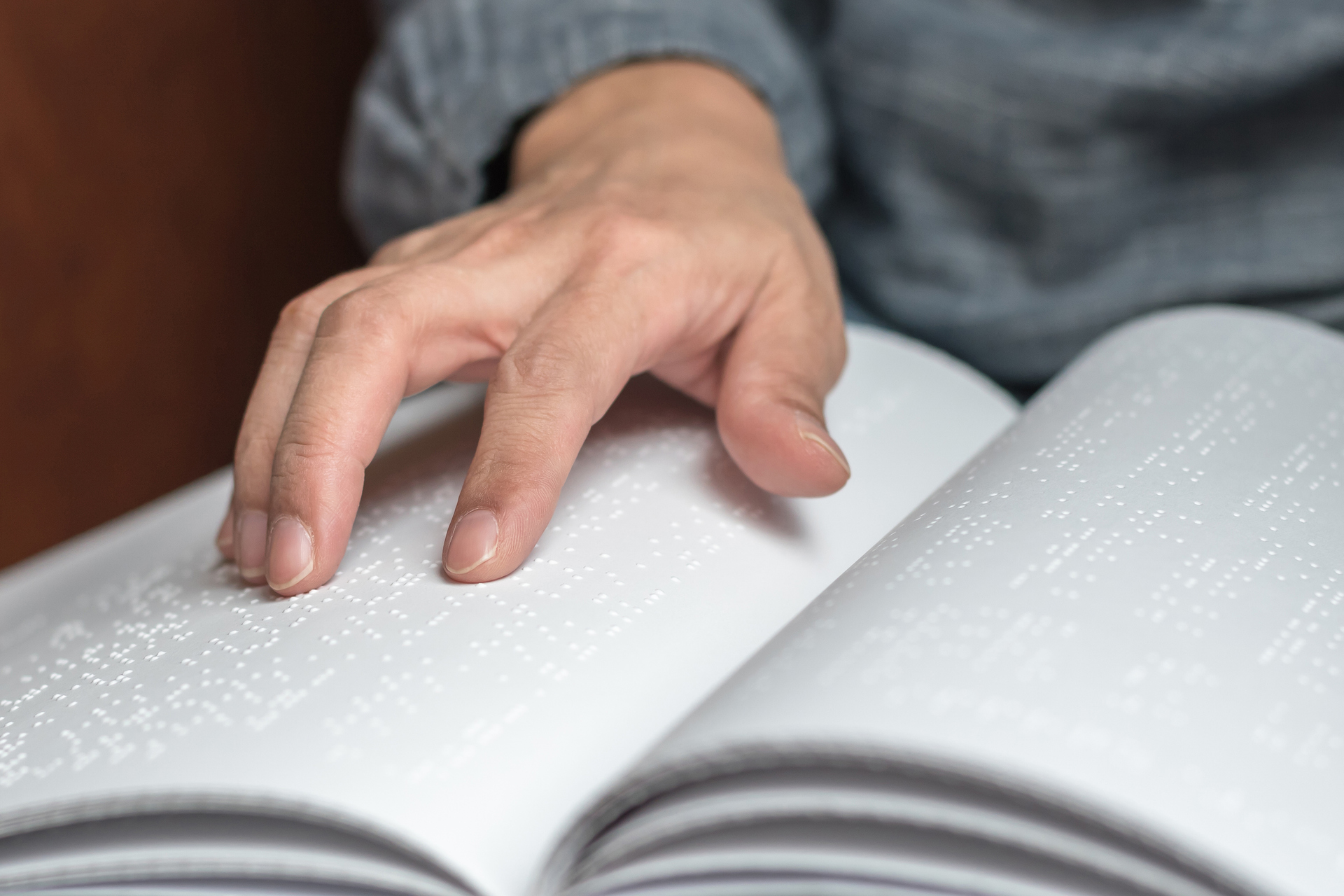

Но никакое описание, скажем, для незрячих и слабовидящих не будет так эффективно, как прямой тактильный опыт взаимодействия с предметом. Если речь идёт о живописи, то тут можно делать рельефные копии произведений. В тактильном кабинете Пушкинского музея хранятся фрагменты античной керамики, переданные нам коллегами из отдела искусства и археологии Античного мира — они ежегодно проводят раскопки в Северном Причерноморье. Археологический лом не представляет научной ценности, но позволяет человеку тактильно познакомиться с предметом через его фрагменты, будь то кувшин или иной какой-то сосуд.

— Спрос постепенно увеличивается. К тому же, подрастает поколение посетителей и музейных специалистов, для которых доступность искусства и культуры — норма.

За предыдущий год наш музей посетило более 21 тыс. людей с инвалидностью 1 и 2 группы. А за первое полугодие 2024-го количество посетителей с инвалидностью уже превысило эту цифру.

Мы стараемся информировать людей о наших программах, отправляем приглашения на экскурсии в специализированные группы и сообщества. Отмечу, что модерация таких программ требует ручного управления: мы обзваниваем записавшихся на экскурсию, узнаём, все ли смогут прийти. Людям важно понимать, что о них заботятся и их ждут.

— Какие ещё инклюзивные программы планирует создать Пушкинский музей? Происходит ли обмен опытом с другими музеями, организациями, научными институтами?

— Сейчас основная задача — поддерживать и развивать уже начатые программы, добиваться устойчивости инклюзивных программ. И уже на этой базе постепенно и последовательно расширять работу. У нас есть сетка бесплатных мероприятий, которая, например, включает экскурсии для нейроотличных людей — так принято собирательно называть тех, у кого есть когнитивные особенности — например, аутизм, синдром Дауна и т.п. Также есть экскурсии для незрячих, слабовидящих, глухих и слабослышащих.

В музее мы стараемся поддерживать развитие русского жестового языка (РЖЯ), планируем издание словаря жестовых слов из области искусства. Ведь мы столкнулись с тем, что многие распространённые термины, связанные с культурой и изобразительным искусством, отсутствуют в жестовом языке. Отсюда возникла идея совместно с коллегами из Государственной Третьяковской галереи и Московского государственного лингвистического университета создать такой словарь объёмом приблизительно в 300 слов.

Gettyimages.ru © FluxFactory

— ГМИИ имени А. С. Пушкина выпустил тактильную книгу для всей семьи «Каспар Давид Фридрих. «Исполиновы горы»» к 250-летию со дня рождения этого немецкого художника. Презентация издания состоялась 26 августа. Почему выбрали именно эту картину? — Начну с того, что в Пушкинском музее с 2016 года действует программа «Доступный музей». Её запустила автор книги, Евгения Киселёва, которая нашла единомышленников как в самом музее, так и за его пределами — в лице основателя фондов «Абсолют-Помощь» и «Свет» Александра Светакова.

Книга «Исполиновы горы» вышла в рамках проекта «Посмотри», который приурочен к 110-летию Пушкинского музея и объединяет в себе подкасты о скульптуре и живописи. Они позволяют при помощи словесных описаний составить представление об основных произведениях музейной коллекции.

«Посмотри» — вполне допустимое выражение, которое уместно использовать в общении с незрячими людьми. Когда мы приглашаем гостей с особенностями зрения познакомиться с тактильными репликами, мы не говорим «пощупайте, прикоснитесь» к объектам, а говорим «посмотрите».

Коллекция нового западного искусства ГМИИ им. А. С. Пушкина начинается с произведений европейской живописи первой половины XIX века, картина Каспара Давида Фридриха встречает посетителей в первом зале Галереи искусства Европы и Америки на Волхонке. Выбор был очевидным. Композиция произведения включает много сменяющих друг друга планов, позволяющих в книге буквально погрузиться в произведение.

Издание сопровождается текстами, выполненными плоскопечатным и рельефно-точечным шрифтами. Первый — это обычный типографский шрифт, второй — печатается на специальных брайлевских принтерах при помощи наборных матриц.

Тактильная книга «Каспар Давид Фридрих. “Исполиновы горы”» © Антон Баклыков

Сперва хотелось представить в книге несколько произведений, но в процессе разработки дизайнер Диана Зинченко поняла, что если рассказывать о картине подробно, то одно издание можно посвятить только одному произведению.— Это единственная в своём роде тактильная книга?

— Опыт издания тактильных книг существует и в России, и в мире. Однако, в основном, музейные тактильные книги предлагают лишь краткое знакомство с композициями произведений и представлены в виде пластиковых листов на пружинке. Так что наша книга — своего рода инновация.

— Есть ли планы выпустить тактильные книги о других художниках и произведениях искусства?

— Сначала мы посмотрим, как аудитория встретит первую книгу. Музей распространяет издание по библиотекам для незрячих, музеям и дружественным книжным магазинам.

Конечно, хотелось бы продолжить серию, рассказать незрячим читателям и о других интересных и знаковых для истории искусства произведениях из коллекции музея. Может быть, в новых книгах мы попробуем новые подходы, но пока об этом рано говорить.

Тактильная книга «Каспар Давид Фридрих. “Исполиновы горы”» © Антон Баклыков

Многое, кстати, зависит от технических возможностей типографий. Как оказалось, типографий, готовых на такие эксперименты, не так много. Нам многие отказывали, говорили, что это очень сложно — вырубать такие картонные формы, потом вручную собирать их, ведь тут нужна высокая точность работы. Технологу издания, Регине Татарчук, удалось подыскать типографию и, благодаря совместным усилиям, проект был реализован.— В Пушкинском музее в рамках программы «Доступный музей» проводятся экскурсии с тифлокомментированием по выставкам. Как проходят такие экскурсии?

— Термин «тифлокомментирование» (от греческого «typhlos» — «слепой». — RT) ввёл в оборот Сергей Николаевич Ваньшин, основатель и директор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» («Реабилитация и компьютер»).

Обычно людям во время экскурсии не нужно, чтобы им дополнительно описывали обстановку вокруг. С незрячими же мы делимся всем — например, в зале Древнего Египта рассказываем о полумраке, колоннах, которые напоминают связки тростника, потолке с грифами — символами богини Нут и т. д. Уже после описания пространства, создания настроения и передачи атмосферы, мы постепенно переходим к экспонатам.

Тифлокомментирование бывает двух видов: «горячее» и «холодное». «Холодное» — это когда человек заранее создаёт последовательное подробное описание произведения, чтобы потом использовать его в своей работе. А «горячее» — это когда ты описываешь что-то на ходу. В Пушкинском музее очень высокие критерии подбора сотрудников, коллеги-искусствоведы способны сходу описать любое произведение искусства. Однако и здесь есть важные нюансы: искусствоведческое описание предлагает последовательную подробную передачу визуальной информации и анализ произведения, а тифлокомментирование не должно перегружать человека лишней информацией. Если очень долго описывать детали, то к концу описания не всякий человек будет помнить, с чего оно начиналось. Музей постоянно организует для коллег мастер-классы с участием незрячих экспертов, чтобы учиться делать такие рассказы с описаниями структурнее и лаконичнее.

Здание Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) в Москве РИА Новости © Виталий Белоусов

— Каковы отзывы об экскурсиях с тифлокомментированием? Удаётся ли посетителям получить впечатление о картинах по рассказу?— Главный секрет успеха — чтобы рассказ был живым и интересным. Если вы придёте на выставку любимого художника и попадёте на экскурсию к какому-то великолепно образованному, но не способному заинтересовать своим рассказом специалисту, то ожидание чуда может смениться разочарованием. Кроме того, настроение и хорошее самочувствие очень важны при знакомстве с искусством. Экскурсии в Пушкинском музее проводят сотрудники, которым интересно работать с людьми, которые горят своим делом.

После окончания экскурсий мы стараемся получить от участников обратную связь. Это важно и для самих посетителей — ведь приятно, когда мнение и впечатление ценится окружающими. Музей же, отталкиваясь от этих сведений, постоянно улучшает разные программы. Инклюзия — это процесс, а не результат.

— Какие ещё сегодня есть методики такого плана? Применяются ли в этой области цифровые технологии?

— Сегодня есть приложения и стриминговые онлайн-платформы, которые позволяют при проигрывании видео включать описания для незрячих и слабовидящих. Ещё одно направление — обучение ИИ жестовому языку, когда нейросети учатся «переводить» на него звучащую речь, считывать жесты, но оно пока только набирает обороты.

Но никакое описание, скажем, для незрячих и слабовидящих не будет так эффективно, как прямой тактильный опыт взаимодействия с предметом. Если речь идёт о живописи, то тут можно делать рельефные копии произведений. В тактильном кабинете Пушкинского музея хранятся фрагменты античной керамики, переданные нам коллегами из отдела искусства и археологии Античного мира — они ежегодно проводят раскопки в Северном Причерноморье. Археологический лом не представляет научной ценности, но позволяет человеку тактильно познакомиться с предметом через его фрагменты, будь то кувшин или иной какой-то сосуд.

Gettyimages.ru © Chinnapong

— Интересуются ли люди с ограниченными возможностями инклюзивными музейными программами?— Спрос постепенно увеличивается. К тому же, подрастает поколение посетителей и музейных специалистов, для которых доступность искусства и культуры — норма.

За предыдущий год наш музей посетило более 21 тыс. людей с инвалидностью 1 и 2 группы. А за первое полугодие 2024-го количество посетителей с инвалидностью уже превысило эту цифру.

Мы стараемся информировать людей о наших программах, отправляем приглашения на экскурсии в специализированные группы и сообщества. Отмечу, что модерация таких программ требует ручного управления: мы обзваниваем записавшихся на экскурсию, узнаём, все ли смогут прийти. Людям важно понимать, что о них заботятся и их ждут.

— Какие ещё инклюзивные программы планирует создать Пушкинский музей? Происходит ли обмен опытом с другими музеями, организациями, научными институтами?

— Сейчас основная задача — поддерживать и развивать уже начатые программы, добиваться устойчивости инклюзивных программ. И уже на этой базе постепенно и последовательно расширять работу. У нас есть сетка бесплатных мероприятий, которая, например, включает экскурсии для нейроотличных людей — так принято собирательно называть тех, у кого есть когнитивные особенности — например, аутизм, синдром Дауна и т.п. Также есть экскурсии для незрячих, слабовидящих, глухих и слабослышащих.

В музее мы стараемся поддерживать развитие русского жестового языка (РЖЯ), планируем издание словаря жестовых слов из области искусства. Ведь мы столкнулись с тем, что многие распространённые термины, связанные с культурой и изобразительным искусством, отсутствуют в жестовом языке. Отсюда возникла идея совместно с коллегами из Государственной Третьяковской галереи и Московского государственного лингвистического университета создать такой словарь объёмом приблизительно в 300 слов.

Читайте также

Ярославский театр им. Волкова впервые поедет на гастроли в Грозный

Культура

Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова впервые поедет на гастроли в Грозный в конце весны 2025 года. Об этом пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил художественный руководитель театра Валерий Кириллов. "Мы отправляемся в большое гастрольное турне, которое захватит город Грозный. Это будут первые гастроли там. Есть особые требования относительно тем спектаклей, а также костюмов, особенно для женских ролей.

Сын Никаса Сафронова рассказал о выполнении неожиданной предсмертной просьбы Паши Техника

Культура

Близкие рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) на похоронах положили ему в гроб кепочку. О выполнении неожиданной предсмертной просьбы рассказал сын Никаса Сафронова Лука Затравкин, пишет Telegram-канал «НеМалахов». «Он лежит в своей любимой одежде, рядом кепочка его с ним. То есть там все как он хотел. Он говорил: "положите мне в гроб кепочку, я, может, на том свете подаяния попрошу. Будет куда положить"», — вспомнил друг Паши Техника. Затравкин также считает, что в раннем

Жена актера Белоголовцева опровергла информацию об ухудшении состояния артиста

Культура

Российский теле- и радиоведущий, актер Сергей Белоголовцев чувствует себя нормально и находится дома, его состояние не ухудшалось. Об этом ТАСС сообщила жена артиста Наталья Белоголовцева. "Состояние Сергея не ухудшалось, он находится дома. С ним все в порядке", - сказала собеседница агентства. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Белоголовцеву потребовалась экстренная помощь врачей, состояние артиста якобы ухудшилось после пережитого инфаркта мозга. Белоголовцев родился 2

Комментарии (0)